En Venezuela, la crisis humanitaria y social ha alcanzado niveles y cifras históricas. Según el Informe Mundial 2024 de Human Rights Watch, “más de 19 millones de personas requieren ayuda humanitaria al no poder acceder a atención en salud y nutrición adecuada” y “cerca de 7,7 millones de venezolanos han huido del país, generando una de las mayores crisis migratorias del mundo”.

Por su parte, ACNUR reporta que la diáspora venezolana supera los 7,9 millones de personas en el mundo, muchas de las cuales viven en condiciones de pobreza extrema en sus países de destino.

La situación en alimentación no es menos grave. En vísperas de las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024, la agencia Reuters registró que “5,1 millones de venezolanos —de casi 30 millones— no reciben alimentos suficientes”, lo que sitúa al país entre los de mayor inseguridad alimentaria del continente.

Además, la economía venezolana ha sufrido un colapso prolongado: la caída del Producto Interno Bruto supera en conjunto el 70 % en la última década, lo que ha reducido drásticamente los ingresos reales de la población.

Las Misiones Bolivarianas, uno de los programas sociales del chavismo, fueron celebradas en sus inicios como herramientas de reducción de la pobreza, pero su efectividad ha sido puesta en duda: según análisis independientes, solamente alrededor del 10 % de los beneficiarios habrían conseguido mejoras sustanciales y persistentes, mientras el resto sigue atrapado en la precariedad.

Esta panorámica resalta que las redes sociales y de apoyo informales adquieren mayor protagonismo como mecanismos de supervivencia: muchas familias dependen de remesas del exterior, trabajos precarios o subsidios estatales esporádicos.

El desenlace es un éxodo masivo: millones de venezolanos abandonan el país buscando condiciones mínimas de vida, mientras quienes permanecen soportan una espiral de empobrecimiento, escasez de servicios básicos, colapso sanitario y represión política.

Narcotráfico, complicidades estatales y alianzas con grupos armados ilegales

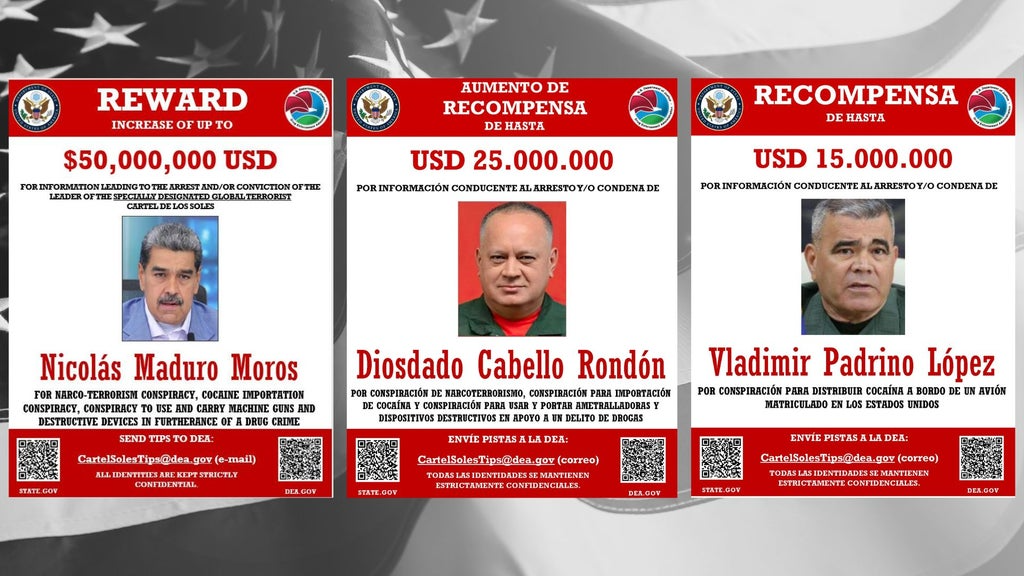

Para varios gobiernos y organismos internacionales, el régimen venezolano se ha convertido en un nodo central del narcotráfico. Cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos calificó al “Cartel de los Soles” como una organización terrorista internacional en 2025, vinculó explícitamente al grupo con altos oficiales del Estado y con estructuras criminales como el Tren de Aragua y el cartel de Sinaloa.

La recompensa ofrecida por información sobre Nicolás Maduro fue elevada a 50 millones de dólares, colocándolo como objetivo principal del Programa de Recompensas por Narcóticos.

Este señalamiento no es novedoso. Desde 2020, el Departamento de Justicia estadounidense acusó formalmente a Maduro y a 14 presuntos cómplices —entre ellos Vladimir Padrino López y Maikel Moreno— de conspirar con grupos armados colombianos para enviar cocaína a ese país. En los documentos judiciales se afirma que, desde al menos 1999, operan relaciones “como líderes y administradores” del Cartel de los Soles.

El periodista Mike LaSusa, citado en medios internacionales como BBC, califica al Cartel de los Soles como “no un grupo per se, sino más bien un sistema de corrupción generalizada que le permite a Maduro mantener la lealtad de los militares”, pues “el régimen de Maduro no puede ofrecer un salario digno a las fuerzas de seguridad y para mantener su lealtad les permite aceptar sobornos de narcotraficantes”.

Investigaciones recientes también han señalado la convergencia que existiría entre el Cartel de los Soles y grupos armados ilegales como el ELN y las disidencias de las FARC. El dirigente opositor David Smolansky declaró que “hay una sincronización entre el Cártel de los Soles y estos grupos terroristas de Colombia, más específicamente el ELN y las disidencias de las FARC”, lo que habría permitido que el ELN haya encontrado “un santuario de protección” dentro de Venezuela en al menos quince estados del país.

Asimismo, rutas terrestres, marítimas y aéreas que conectan estados como Apure, Bolívar y Delta Amacuro facilitarían el tránsito de cocaína.

En el ámbito interno, se han señalado las complicidades de altos mandos militares y funcionarios judiciales. Maikel Moreno, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, es considerado “miembro del Cartel de los Soles” en algunas versiones públicas y tiene una recompensa de 5 millones de dólares por su posible captura.

Este modelo híbrido —mezcla de poder político, coerción estatal y economía criminal— ha permitido que la autoridad del régimen se sostenga no por consenso ni legitimidad, sino por coerción, mecanismos de lealtad institucional y flujos de dinero ilícito.

Democracia en retirada: autoritarismo, represión y manipulación institucional

Los mecanismos tradicionales de la democracia formal prácticamente han sido sustituidos por un sistema de represión estructural. La reelección de Nicolás Maduro en 2024 fue calificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como carente de “legitimidad democrática”, debido a la opacidad en la publicación de resultados y al uso de la fuerza estatal para marginar a la oposición.

La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela, respaldada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, documentó un catálogo de violaciones sistemáticas: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles. En el informe correspondiente al periodo septiembre 2024–agosto 2025, se registraron “220 detenciones de menores de edad” y 25 muertes en contexto postelectoral, incluyendo cinco bajo custodia y tres relacionadas con negligencia estatal.

Esta represión selectiva parece responder a un plan deliberado: la misión sostiene que “la represión … representa la continuación de un plan decidido a suprimir a la oposición o a quienes sean percibidos como tal”.

Además, el gobierno ha recurrido a tácticas de control social y temor. Un reporte preparado para el Consejo de Derechos Humanos advirtió que “los parientes de miembros de la oposición … son detenidos como represalia o para ejercer presión”.

La Iglesia Católica venezolana también denunció que el país ha pasado de una “autocracia hegemónica a una autocracia cerrada”, afirmando que las elecciones presidenciales “fueron organizadas sin garantías” y que “se juramentó a Nicolás Maduro sin publicar las actas ni demostrar su victoria”.

En suma, el modelo democrático residual se ha convertido en fachada: elecciones con reglas sesgadas, competencia asimétrica, represión sistemática y ausencia de contrapesos hacen que el gobierno ejerza poder con carácter autoritario.

El sufrimiento del pueblo venezolano —violencia estatal, pobreza extrema, migración masiva, inseguridad alimentaria— constituye el efecto más visible de un modelo político que ha convertido al Estado en plataforma de concentración del poder. La democracia ha sido demolida desde adentro: el Estado de derecho es formalidad, la oposición es criminalizada y las instituciones autónomas han sido cooptadas o anuladas.

El vínculo con actividades delictivas —narcotráfico, alianzas con grupos armados ilegales colombianos, corrupción sistémica— refuerza un círculo perverso: esos flujos ilícitos financian la lealtad dentro del aparato militar; las fuerzas de seguridad operan en buena medida al margen de la ley; la capacidad de respuesta estatal legítima mengua frente al poder paralelo.

Para revertir esta dinámica, el país necesita un restablecimiento institucional profundo, una justicia independiente que rompa las cadenas de impunidad, observación electoral genuina y una reconstrucción social que devuelva al ciudadano condiciones mínimas de vida. Pero en el corto plazo, el escenario sigue marcado por una dictadura que sume al venezolano en la angustia cotidiana, al tiempo que proyecta en el exterior un rostro criminalizado del poder.